「牛肉のもも肉って、ちょっと硬い…と感じたことはありませんか?」

もも肉は牛の下半身にあたる部位で、運動量が多いため、どうしても筋肉質で硬く感じやすいんです。

でも、もも肉の特徴を理解して、焼き方のコツを押さえれば、その硬さはぐんと和らぎます。

ロース(サーロイン、リブロース、ヒレなど)に比べると、もも肉は繊維がしっかりしていて水分量も多く、実は“焼き方がちょっと難しい部位”なんです。

水分が多いと、加熱によって旨みと一緒に水分も抜けやすくなり、仕上がりがパサつきやすくなってしまいます。

さらに、加熱しすぎると肉の繊維が縮んでしまい、硬くなってしまう原因に…。

だからこそ、ポイントは「短時間でサッと焼き上げること」。

下ごしらえについては、こちらの記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧くださいね。

主婦でも簡単に牛肉を柔らかくする4つの方法を肉の専門家が教えます!

今回は、そんな“もも肉”にスポットを当てて、やわらかく美味しく仕上げるための「焼き方」のコツをお届けします♪

- 牛肉のももは1種類ではない!特徴と部位を知ることができる!

- 焼く前に知っておくべき牛肉のももの選び方とは?

- 焼き方には4つ方法ある!牛肉のももを使った焼き方を学ぶ!

- 牛肉のももは、ローストビーフがよい!その焼き方とは?

4つのことを覚えることで、もも部位の上手な付き合い方がわかるようになります。

牛肉のももをおいしく食べられるかどうかは、店頭に並べられている牛肉のももを選択するところから決まってきます。

なぜなら、ももは複数の種類(部位)があり、向いている料理が違うためです。

店頭販売されている牛肉のももは、料理用途によって適切なカットがされています。

例えば、カレー用のお肉をサイコロステーキとして食べる方はいませんよね。

用途によって違う調理にしてしまうと「硬い」「いまいち」と感じてしまうのです。

では、どのような種類(部位)があるのでしょうか?

牛もも肉の種類に合わせたおすすめ料理

- 「うちもも」

- 「らんいち(らんぷ)」

- 「しんたま」

- 「そともも」

4つの部位から構成されます。

スーパーや精肉店での表示は、これらを総称して「もも」としていますが、お店によっては「もも」と「らんいち(らんぷ)」と表示されることもあります。

では、それぞれの部位についてご紹介していきます。

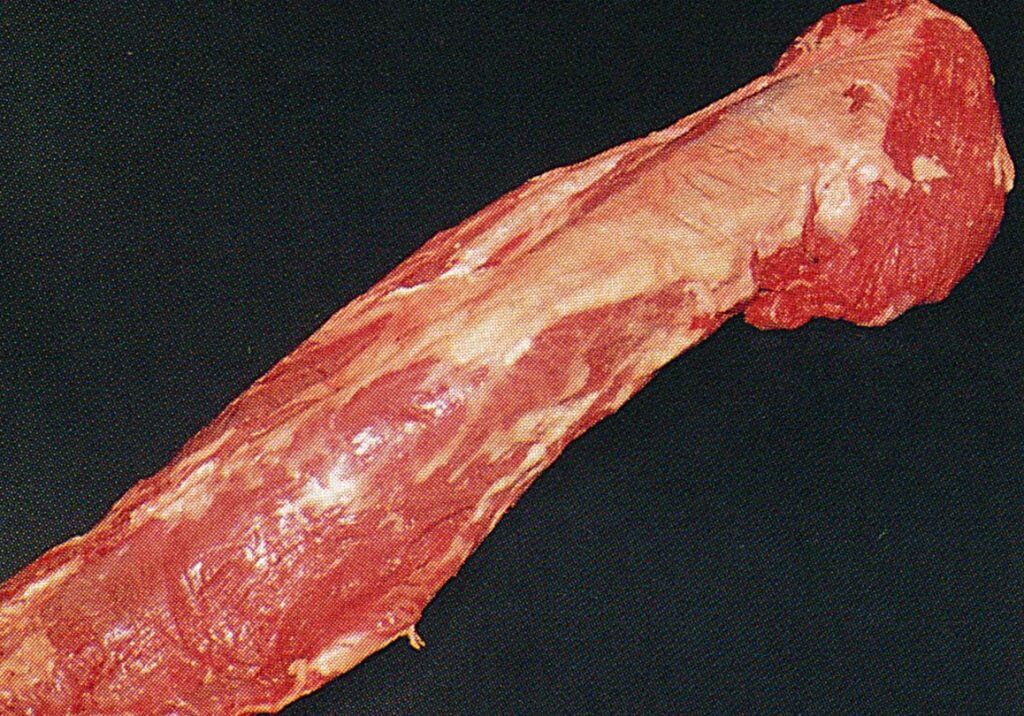

「うちもも」はローストビーフ向き

「うちもも」は、きめ細かさと粗さの両方をあわせ持つ、ちょっとユニークな肉質の部位です。

水分を多く含み、牛肉ならではのうま味もしっかり感じられるのが魅力。

ただし、部位によっては非常に硬く感じられることもあり、水分が抜けやすいため傷みやすいというデリケートな一面もあります。

そのため、肉の形や味わいが際立つ料理――たとえばローストビーフなどに適しており、「ももブロック」として販売されることが多いのです。

ローストビーフ用に柵取りされる前の「うちももブロック」は、丁寧に筋や余分な部分が取り除かれた状態で、店頭に並びます。

特徴として、厚みのある部分ほどやわらかく、逆に肉が薄くなるにつれて、やや硬く感じられる傾向があります。

「らんいち」は焼き肉・ステーキ向き

牛肉のもも部位「らんいち」は、市場では「らんぷ」として表示されることが多く見られます。

ロースに続く“準高級部位”として扱われることが多く、もも肉の中では比較的やわらかいため、焼肉やステーキなどに重宝される部位です。

もも肉ならではのあっさりとした味わいでありながら、しっかりと“肉本来の旨み”を感じられるのが魅力。

国産牛の場合には、「赤身ステーキ」として販売されることもあります。

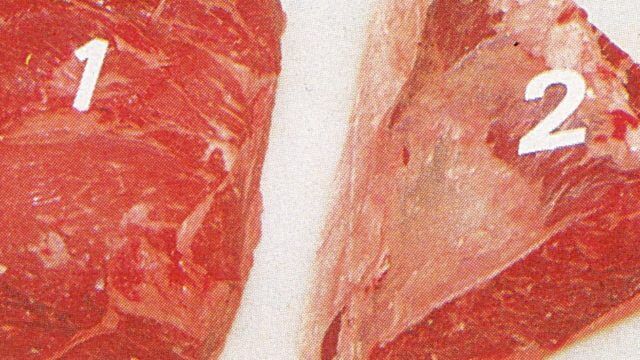

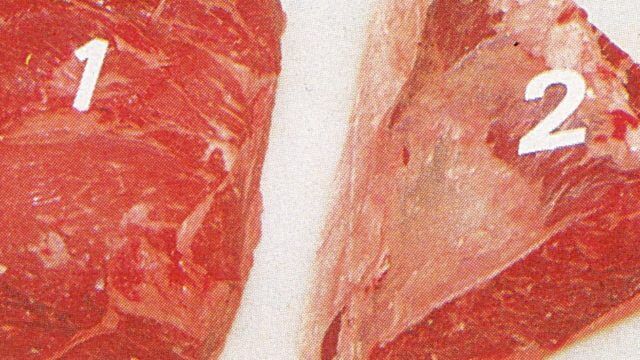

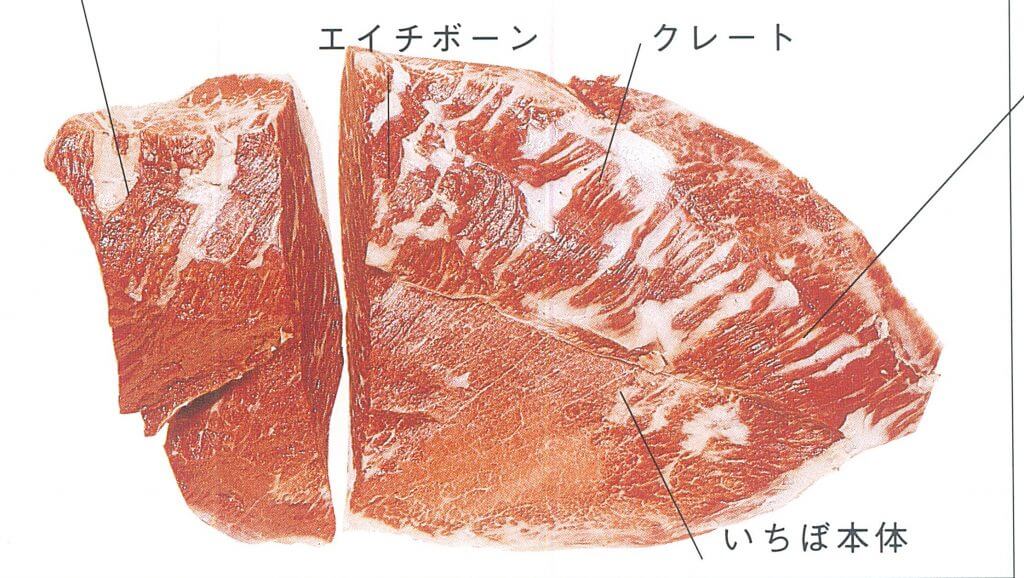

1番がランプ肉

2番がイチボ肉

「らんいち」は、丁寧に余分な部分を除去すると、「らんぷ」と「いちぼ」に分けられます。

よく耳にする「イチボステーキ」は、この「らんいち」から取れる部位のひとつなんです。

精肉店の一般的な扱いとしては、「らんぷ肉」は焼肉向き、「いちぼ肉」はステーキ向きとされています。

いちぼは、厚みのある部分から先端にかけて徐々にやわらかくなっていく特徴がありますが、これは厚い側が比較的硬めの「そともも」と接しているためです。

一方で、先端のほうは柔らかく、特に交雑牛(F1クラス)くらいの品質であれば、中火で焼くだけでまるでサーロインのような味わいに仕上がることもあります。

らんぷのほうは、いちぼよりもやや弾力があるぶん硬めですが、焼肉としては十分に美味しくいただけます。

また、前菜などではローストビーフとして使われることも多い、実力派の赤身部位です。

前菜の中にあるローストビーフ

「そともも」はしゃぶしゃぶ向き

牛肉のそともも部位は、硬すぎるため薄く切られています。

主に「しゃぶしゃぶ用」「切り落とし」として販売されています。

牛肉自体の味わいがあまりないのですが、他の部位よりは水分量が少ないことから調味料などの味が染み込みやすく、煮込み料理として重宝されます。

「しぐれ煮」などにもよく使われます。

ただし、ホルモンのような食感と味わいの「千本すじ」がとれますのでマニア界隈で高額取引(千本すじのみ)されている部位になります。

千本すじ

「千本すじ(せんぼんすじ)」は、牛肉の中でも知る人ぞ知る“超レア部位”で、精肉店や焼肉店でも取り扱いが限られる特別な存在なんです。

「千本すじ」は、牛の**そともも(外腿)**からごく一部だけ取れる部位で、腱(けん)や繊維質が複雑に入り組んだコリコリ系の食感が特徴です。

見た目は筋だらけでゴツゴツしていますが、じっくり時間をかけて加熱すると、とろけるようなゼラチン質になり、まるでホルモンのような食感と深い旨味が楽しめるんです。

名前の由来は、繊維が細かく何本も集まっている見た目から「千本すじ」と呼ばれるようになったと言われています。

🍽️ 食べ方と調理法

そのままではとても硬いため、長時間煮込む料理に最適です。

-

牛すじ煮込み

-

おでんの具材

-

カレーのコク出し

-

和風の甘辛煮(しぐれ煮風)

など、コラーゲンたっぷりでトロトロに仕上がり、非常に風味豊かな一皿になります。

「千本すじ」は1頭から取れる量がとても少なく、一部の肉マニアや高級焼肉店でしか見かけない希少部位です。

特に「煮込んでも脂臭くならない」「ゼラチン質の質が高い」といった特徴から、料理人の間で高く評価されており、千本すじだけを目当てに仕入れるお店もあるほど。

「しんたま」はしゃぶしゃぶ向き

しんたま マル 整形前

最近よく耳にするようになった「しんしん」という部位は、牛の「しんたま」の中に含まれる部位のひとつです。

しんたま全体としては、牛もも肉の中でも比較的あっさりしていて、旨味が控えめな印象を持たれることもありますが、それはあくまで“全体”の話。

実際には、しんたまを細かく分割すると、「しんしん」「かめのこ」「かぶり」など複数の部位に分かれており、それぞれに特徴があります。

地域によって呼び方にも違いがあり、関西では「マル」、関東では「しんたま」と呼ばれています。

そのため「しんしん」は、関東での呼び名であり、関西では「マルシン」として知られています。

しんしんはやや硬めの肉質をしているため、一般的には「しゃぶしゃぶ」や「すき焼き」など、薄切りにして加熱する料理で用いられることが多いです。

焼肉として提供されることもありますが、その際も和牛や交雑牛(F1)など、比較的柔らかい素材を使い、薄切りにカットして提供されるのが一般的です。

牛肉の「もも」全体の特徴は、**「水分量が豊富」かつ「肉質がやや硬め」**という点にあります。

そのため、調理の際には

-

火を通す時間を短くすること

-

薄くカットすること

が、美味しく仕上げるための大きなポイントになります。

水分が多いということは、加熱しすぎると水分が逃げてパサつきやすくなり、さらに肉が硬くなってしまう原因にもなります。

また、もも肉は筋繊維が密でしっかりしているため、加熱によって縮みやすい点にも注意が必要です。

これらの「もも肉ならではの特徴」をふまえた上で、今回はおすすめの焼き方を4つご紹介します。

焼き方については

- 「炒め焼」

- 「蒸し焼き」

- 「綱焼き」

- 「焼き付け」

の4つの方法があります。

それぞれ適切な焼き方についてご紹介していきます。

「炒め焼き(ソテー)」

まずは鉄製のフライパンや鍋に、少量の油脂(牛脂やサラダ油など)を入れてしっかりと熱します。

※この時、鍋はあまり動かさず、しっかりと熱を入れるのがポイントです。

十分に温まったら、牛肉を入れて強火で一気に焼きつけます。

表面にしっかりと焼き色がついたら、すぐに裏返しましょう。

ここからは、鍋を絶えず揺り動かしながら、全体にムラなく火を通していきます。

動かすことで肉から出た脂や肉汁がなじみ、香ばしくジューシーに仕上がりますよ♪

「蒸し焼き(ローティール)」

ローティール(蒸し焼き)では、基本的に蓋をせずにオーブンへ入れ、途中で肉の位置を変えながら焼いていきます。

調理方法によっては、牛肉の表面を脂肪で覆ったり、途中で蓋をして蒸気を閉じ込めることで、しっとりと仕上げる方法もあります。

目安としては150〜200度のオーブンで加熱し、表面にこんがりとした焼き色をつけるのがおすすめです。

この焼き色が、香ばしさと深い風味を引き出してくれますよ♪

「綱焼き(グリーエ)」

焼き網に軽く油を塗り、下味をつけた牛肉やマリネした材料をのせて焼いていきます。

最初は強火でしっかり焼き色をつけてから、徐々に火加減を落とし、好みの加減に焼き上げましょう。

熱源は上火、下火、または上下両方を使っても構いません。使用する調理器具に合わせて調整してくださいね。

なお、薄い牛肉は強火で手早く焼き上げるのがベストですが、厚みのある牛肉は中火でじっくり火を通すのがおすすめです。

「焼き付け(グラチネ)」

焼き付け(グラチネ)では、オーブンなどの調理器具を使って、牛肉の表面にこんがりとした焼き色をつける調理法です。

牛肉の上に、バター・チーズ・生クリーム・溶き卵・粉砂糖などをかけてから加熱し、風味豊かな焼き皮(クラスト)をつくるのが特徴です。

火加減は、上下の火をやや弱めに設定することで、表面を香ばしく焼きながら、内部にもじっくりと火を通すことができます。

この手法は、一般的に「グラタン」の調理法として知られており、見た目にも美しく、コクのある仕上がりになります。

牛肉のもも肉は、水分量が多いため、加熱するとパサつきやすいという特徴があります。

さらに、筋繊維の収縮が他の部位に比べて顕著に現れやすいため、火入れの加減がとても重要になります。

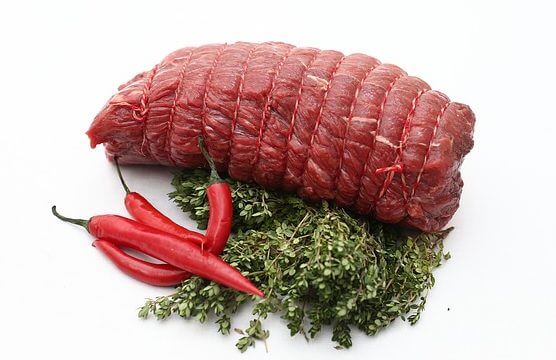

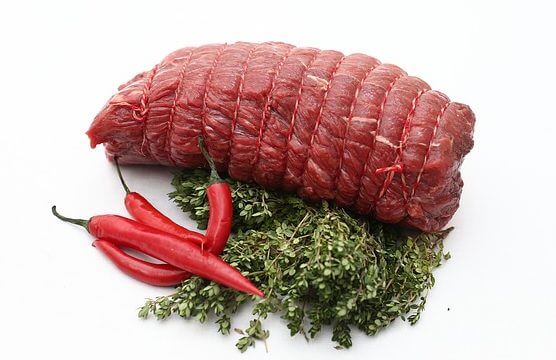

こうした特性から、もも肉はローストビーフに最適な部位として扱われることが多いのです。

というのも、ローストビーフは薄切りにして、火をあまり入れずに仕上げる調理法であり、もも肉の特性と相性が良いからなんです。

また、冷めても美味しさを損なわないため、サラダや前菜など冷製メニューにもぴったりです。

ちなみに「ロースト」とは、**蒸し焼き法(ロースティング)**のことを指し、オーブンや厚手の鍋を使って調理するのが一般的です。

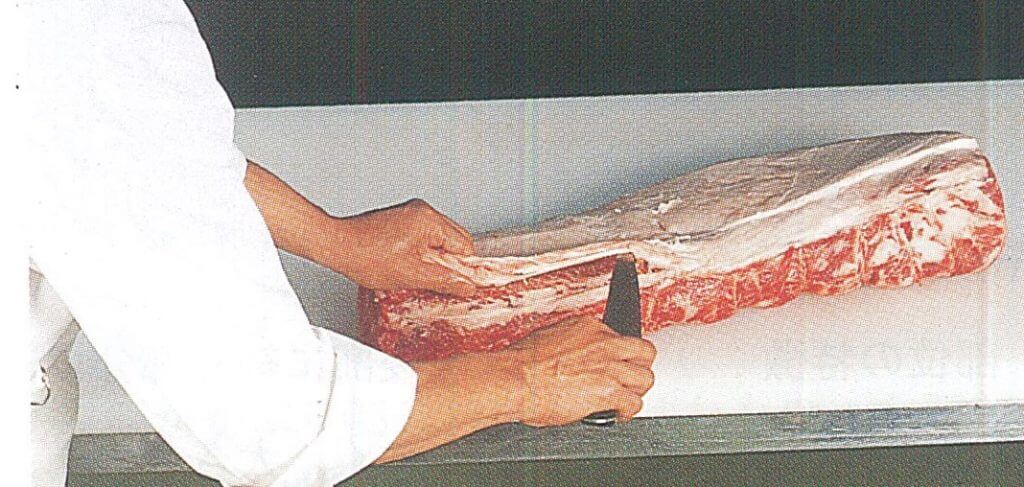

下準備

前述の通り、ローストビーフには「うちもも」などのもも肉を使うのが理想的ですが、部位に詳しくない場合は、「ローストビーフ用」とラベル表示されたブロック肉を選ぶのが安心です。

また、調理のしやすさという点では、500g〜1kg程度の大きさのブロックがおすすめです。

ある程度の厚みがあるほうが、火の入り方が安定し、しっとりと仕上がりやすいんですよ♪

- 牛肉は室温にもどしておきます。(冷え切ったものだとオーブン時間が長くなります)20分~30分くらいで室温にもどりますが、なるべく牛肉から汁が出てくる前に調理しましょう

- オーブンはあらかじめ200度前後に熱しておきます。

- 牛肉をタコ糸でしばります。(ローストビーフの縛り方を覚えたらできる簡単レシピ)

- 塩は焼く直前と途中にわけてふります。焼く前に塩をふると浸透圧によって牛肉の水分がでて硬くなります。

- 牛肉の表面に油を塗ります。これは牛肉に被膜を作って熱のあたり具合を間接的にし、乾燥を防いで、やわらかい焼き上がりにするためです。

ローストビーフの焼き方

ローストビーフの焼き方には、主に2通りの方法があります。

ひとつは最初から最後まで高温で一気に焼き上げる方法、もうひとつは最初に高温で表面を焼き固め、その後低温でじっくり火を通す方法です。

オーブンを使う場合は、後者の**「高温→低温」方式**がおすすめ。

じんわり火が入ることで、しっとりやわらかく仕上がります♪

一方、フライパンなどを使う場合は、高温で焼きすぎるとパサつきやすいため注意が必要です。

香ばしさを出したいときは、表面をさっと焼く程度で十分!

または、軽く炙る程度でもOKです。

今回は、そんな中でも王道ともいえる、オーブンを使ったローストビーフの焼き方をご紹介しますね。

- 初めオーブンは200度~300度ぐらいの高温で焼き固めることで、肉汁を逃さないようにします。

- 次に牛肉の量にもよりますが150度くらいに温度を下げます。

- 焼く途中は、天板にたまる肉汁をすくい、牛肉にかけます。(牛肉の乾燥を防ぎ、焼き色をよくします。

- 焼け具合の判断は、指で押して弾力具合で判断します。弾力がすぐ戻るようなら生焼け(レア)、弾力がないようなら中焼き(ミディアム)、硬くしまっているようならよく焼き(ウェルダン)。

- 焼きあがったら15分ほどそのまま放置し(この時点で肉の内部温度は2~3度さがります)、牛肉をしめます。(切りやすくなります)

以上がローストビーフの焼き方になります。

【牛肉のもも部位の焼き方とは】

- 牛肉のもも部位には種類があり、「うちもも」「らんいち」「しんたま」「そともも」がある。

- 料理用途に沿って適切に調理する必要がある。

- 「硬い部位ばかり」「水分量が多い」「縮みやすい」ことから焼きすぎないこと、薄く切ることが大切。

- 焼き方には「炒め焼」「蒸し焼き」「綱焼き」「焼き付け」

- ももブロックはローストビーフとしてつかわれることが多い

以上になります。

牛肉は特徴を知った上で焼けば、より美味しくなります。

ぜひ、この記事を参考に牛肉のももを味わってくださいね。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] 牛肉のももを柔らかくするには焼き方を学ぶべし!!https://gyuniku-igarashi.co.jp/gyunikuhakase/4662/牛肉のもも肉は、硬いと感じるたことはないでしょうか? 実は、牛肉のももは牛の筋肉の中でもかなり動かしていますの… […]

[…] 牛肉のももを柔らかくするにはもも知って焼き方を学ぶべし!! […]

[…] おすすめの牛肉部位は【もも部位・肩ロース】 […]